Le retour de "l'English Disease" ?

À un mois du trentième anniversaire de la création de la Premier League, les incidents sont en forte hausse dans le football anglais - et pas seulement ce mois-ci.

Le constat chiffré est tombé sur le site de la BBC il y a quelques jours, dans l'indifférence générale : les incidents liés au football du 1er juillet au 31 décembre 2021, sur les cinq divisions professionnelles anglaises, ont fortement augmenté par rapport aux saisons précédentes.

Plus 47% d'arrestations et +36% de disorders (troubles à l'ordre public) comparé à la seconde moitié de la dernière année de référence (2019), malgré une petite centaine de matches en moins. Cet article de la BBC note qu'il s'agit du nombre d'arrestations le plus élevé depuis la création en 2015 de statistiques spécifiques par la UK Football Policing Unit, la police du football.

Ces données excluent donc les nombreux incidents survenus depuis le 1er janvier, en Premier League, en Football League (D2 à D4) et National League (D5), ou dans les coupes. Parmi les plus médiatisés : des jets de bouteilles et objets divers sur les joueurs d'Aston Villa, en particulier Matty Cash et Lucas Digne, lors du Everton-Villa du 22 janvier (un homme de dix-neuf ans a été immédiatement interpellé et mis en examen)

Même débordements lors de Chelsea-Tottenham le lendemain (deux supporters visiteurs ont été arrêtés) et de Millwall-Crystal Palace le 8, ainsi que de Arsenal-Manchester City et de Leeds-Burnley, le premier week-end de 2022. Des incidents ont aussi été relevés à Southampton et West Ham au cours de cette 23e journée très agitée [1].

Un été annonciateur de la crise

Cette affligeante série suit un mois de décembre déjà mouvementé, avec notamment des incidents lors de Leeds-Brentford, et des violences devant le stade de Tottenham entre supporters des Spurs et de West Ham en Coupe de la Ligue, une sorte de match retour des clashes observés il y a trois mois dans ce même derby, en championnat cette fois.

Le coup d'envoi de cette flambée de violence a été donné à Wembley le 11 juillet 2021, jour de la finale de l'Euro 2020 Angleterre-Italie. Des milliers de supporters sans billet, en majorité ivres avaient passé la journée à s'imbiber sur Leicester Square et Trafalgar Square sans que ne s'inquiètent ni les autorités ni les instances, coupables d'un amateurisme patenté dans cette affaire.

Ces supporters forcèrent les entrées de Wembley, gérées par un personnel de sécurité inexpérimenté et en sous-effectif, donnant lieu à des scènes qualifiées de "honte nationale" par certains médias. Enceinte forcée, bagarres, chants racistes, vandalisme, stadiers agressés au couteau pour leurs laissez-passer, une centaine d'arrestations, dix-neuf policiers blessés, dans un chaos général.

Le funeste cocktail a ramené d'un coup à la préhistoire, l'avant-Premier League, les heures primitives et si lointaines du football anglais des Seventies et Eighties, baignant dans la fange du hooliganisme organisé et ritualisé.

Les firms et crews de hooligans ont largement disparu, ou se terrent dans la clandestinité, mais une forme de violence plus spontanée, souvent très alcoolisée, a fait résurgence via les réseaux sociaux. Avec une nouveauté : un usage de drogues bien plus répandu qu'avant, principalement des "Class A drugs".

« Effet post-confinement »

Cette réalité est amplement documentée depuis des années. Elle est examinée dans le rapport, accablant, de la parlementaire Louise Casey sur les incidents de Wembley (lire les pages 25-27 du document, téléchargeable ici), laquelle a recueilli de nombreux témoignages provenant, entre autres, de stadiers et d'abonnés.

Les raisons de la récente recrudescence des incidents, également constatée en ligne, sont similaires à celles abondamment commentées en France (et en Angleterre sur le football français, ici ou là par exemple).

À savoir, principalement et en mettant de côté les truismes d'usage (eg "le football est le reflet de la société") : l'impréparation et le manque de coordination entre clubs et autorités au sortir des restrictions, ainsi que l'explosion de tensions accumulées après la période de huis clos dictés par la pandémie.

Geoff Pearson (cité dans l'article de la BBC indiqué plus haut), professeur à l'université de Manchester et autorité britannique dans ce domaine, parle de "post-lockdown effect", d'un effet post-confinement. Une situation exacerbée, selon lui, par des carences dans la gestion des matches potentiellement chauds.

Selon lui, les longues périodes sans public ont causé une érosion des savoir-faire et une perte des repères, à la fois en matière de maintien de l'ordre et de communication entre les divers acteurs (notamment les associations de supporters, le supporter liaison officer et les police liaison teams), y compris dans l'identification de potentiels perturbateurs.

Montée des « hate crimes »

Comme en France, la palpable montée des opinions extrémistes et du nationalisme au Royaume-Uni, surtout depuis le début de la campagne du Brexit en 2015 (durant laquelle la parole s'est considérablement "libérée" et "décomplexée"), a entraîné une certaine normalisation de la haine, des tabloïds aux réseaux sociaux, en passant par la rhétorique populiste utilisée pavloviennement au sommet de l'État.

Les statistiques de la police anglaise et galloise sur les hate crimes [2] (délits haineux) dans la société sont éloquentes : leur nombre a triplé depuis 2014, pour atteindre 124.091 entre avril 2020 et mars 2021 (chiffre excluant la Greater Manchester Police). Une plus grande sensibilisation à ces questions et des améliorations dans les modes de signalement n'expliquent que partiellement cette hausse exponentielle.

Côté football, un rapport du Home Office (l'équivalent du ministère de l'Intérieur) de 2019-2020, analysé dans le Guardian, établissait qu'au moins un hate crime avait été enregistré, et vérifié, par les autorités dans plus de 10% des matches (sur les cinq divisions professionnelles, les coupes et les rencontres internationales des sélections anglaises et galloises), les trois quarts concernant des délits à caractère raciste.

Si les problématiques sont semblables à la France, à quelques différences près (citons la faiblesse du mouvement ultra, violent ou non, et la relative rareté des envahissements de terrain à plusieurs, surtout en Premier League), les remèdes divergent, parfois diamétralement.

Sanctions individuelles plutôt que collectives

Plusieurs mesures "françaises" sont pratiquement absentes de l'arsenal répressif ou disciplinaire. Parmi elles, l'abandon de match, les huis clos et les interdictions collectives de déplacement en championnat. Notons cependant qu'il existe des matches très strictement encadrés et donc collectivement contraignants, appelés bubble matches - matches "bulles", en général des derbies , mais cette méthode est controversée, vorace en ressources, coûteuse et donc peu utilisée (le dernier remonte à 2019).

Depuis la loi Loppsi 2 de 2011, ces interdictions se multiplient dans l'Hexagone. Prononcées par arrêté préfectoral, elles sont souvent jugées arbitraires, mal ciblées et inefficaces. À l'injustice de ces punitions collectives, l'Angleterre préfère une réponse individuelle : le "FBO", le Football Banning Order, l'interdiction de stade.

Proportionnellement davantage appliqué qu'en France, intégré à la législation du "Football Spectators Act 1989", le FBO est prononcé par le Magistrates' Court (croisement entre le tribunal de police et le tribunal correctionnel), parfois deux ans après les faits étant donné l'engorgement judiciaire. Il va de deux à dix ans, il s'applique généralement dans toute l'Angleterre et le Pays de Galles, et fréquemment à l'étranger (ce site en précise les contours).

La peine est assortie d'une amende, en général autour de 300 livres. Une loi en préparation devrait étendre le FBO aux hate crimes commis en ligne. Le non-respect des conditions du FBO peut valoir jusqu'à six mois de prison et une amende.

Par ailleurs, un club peut agir unilatéralement et sans délai pour infliger une interdiction de (son) stade à un fauteur de troubles, parfois à vie, même si ce dernier a commis son méfait ailleurs. Ce qu'a fait Leyton Orient (D4) en juillet dernier, avec un supporter auteur, sur Twitter, d'injures à caractère raciste envers trois internationaux anglais pendant l'Euro.

Une approche ciblée et mesurée

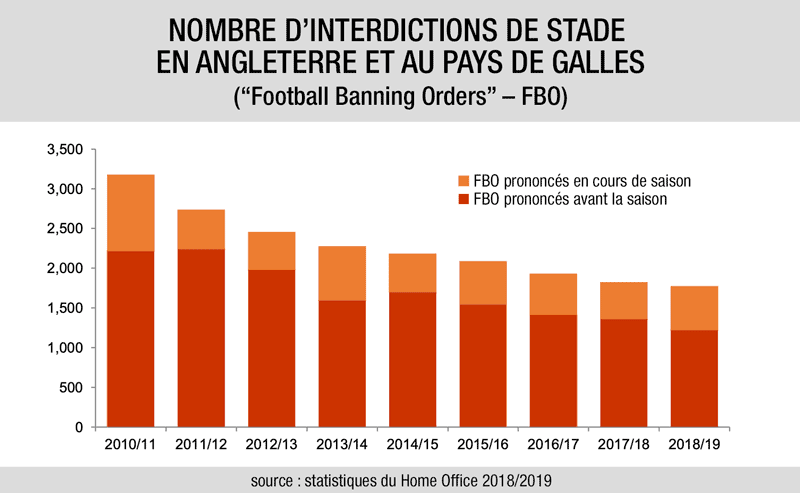

Le nombre de FBO a été divisé par deux en dix ans, et frappait 1.771 personnes avant la pandémie (saison 2018/19), indique un rapport du Home Office, soit environ cinq fois plus qu'en France. Des chiffres à fortement pondérer toutefois, car le total des spectateurs sur les matches pris en compte dépasse, bon an mal an, les quarante millions, bien plus qu'en France.

Au sortir des confinements, des centaines de FBO ont expiré et il est possible que cette évaporation soit un facteur supplémentaire dans l'augmentation des incidents. Malgré la situation tout de même alarmante, pas de "cellule de crise" ni de grand débat national ou de longs chapelets de discours incantatoires.

Un modèle britannique différent, en somme, basé sur une approche plus appropriée, pour des résultats globalement meilleurs malgré le pic actuel. Mais aux antipodes de l'image de quasi-perfection, soigneusement entretenue, que l'on aime tant nous vendre - bien souvent sans savoir de quoi il en retourne.

[1] L'auteur de ce type d'incidents (jets, insultes, etc.) reçoit presque systématiquement une interdiction du stade de son club, parfois à vie, en général avec interdiction de se rendre dans les stades où joue son club. Il est également est frappé d'une FBO, d'une mention au casier judiciaire et de peines plus lourdes en cas de récidive - jusqu'à six mois de prison. La FA (fédération anglaise) inflige au club une amende, de quelques milliers de livres à plus de 100.000.

[2] Les cinq grandes catégories de "hate crimes" sont : les incidents à caractère raciste/xénophobe ou ethnique ; à caractère religieux ou relatifs à une croyance ; en lien avec l'orientation sexuelle ; en lien avec un handicap ou une difficulté d'ordre physique/mental/médical ; en lien avec l'identité transgenre/la transidentité. Lire la partie I.2 du rapport statistique gouvernemental.