Larbi, Rachid, Omar et les autres

Les racines du football français plongent largement sous la Méditerranée, de Ben Barek à Sahnoun en passant par Mekhloufi et Fontaine. Entre le Maghreb et la France, c'est aussi une histoire de foot.

Auteur : Sergi Verlad

le 20 Nov 2007

Combien, parmi les 824 internationaux français, sont nés au Maghreb ? Une recherche rapide en dénombre vingt-cinq qui ont vu le jour en Algérie avant l’indépendance, contre huit seulement natifs du Maroc (1). Le plus célèbre, c’est Just Fontaine et ses 13 buts en Suède à l’été 1958. Né en 1933 à Marrakech, sa carrière en Bleu est pourtant météorique (21 sélections, moins que Steve Marlet !), hachée par une terrible fracture tibia-péroné dont il ne se remettra jamais.

De Sétif à Casablanca

De Sétif à CasablancaAvant Fontaine, la grande vedette des années cinquante, c’est Rachid Mekhloufi. Né en 1936 à Sétif (Algérie), il est engagé par le Saint-Étienne de Jean Snella en 1954, à dix-huit ans. Il est sélectionné en équipe de France à vingt ans, en octobre 1956, et compte quatre sélections. Il semble assuré de jouer la Coupe du monde 1958 quand il décide, avec d’autres, de rejoindre l’équipe du FLN. Il ne reviendra en France qu’en 1962, après un détour par le Servette de Genève, et gagnera trois nouveaux titres de champion de France avec Saint-Étienne après celui de 1957.

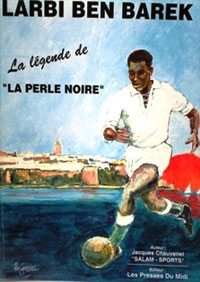

Mais le plus grand, celui qui a été reconnu après-guerre comme un des meilleurs footballeurs de son temps, c’est Larbi Ben Barek. Né en 1914, il débute avec les Bleus en 1938, quelques mois après avoir été recruté à prix d’or par l’OM. Son premier match, à Naples contre les champions du monde italiens, le rend célèbre pour avoir chanté à tue-tête la Marseillaise en réponse aux sifflets des Tifosi. Sa carrière sera interrompue par la guerre, mais il fera encore les beaux jours du Stade Français et de l’Atletico Madrid. Ecarté de l’équipe de France par Gabriel Hanot (2), il jouera son dernier match en bleu quinze ans et dix mois après ses débuts, encore contre un champion du monde en titre, l’Allemagne. Il ne compte pourtant que dix-sept sélections et n’aura jamais joué de Coupe du monde. Il est mort en septembre 1992 à Casablanca.

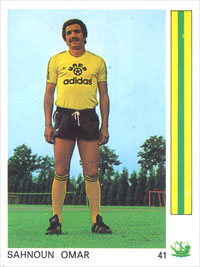

Omar Sahnoun, in memoriam

Omar Sahnoun, in memoriamIl faudrait aussi parler d’Omar Sahnoun, fils de harki né à Guerrouma en 1955 et membre de la génération de Platini, Six, Bossis ou Rocheteau. Arrivé à Nantes à 17 ans, il est appelé en sélection par Michel Hidalgo début 1977, alors que se met en place l’équipe qui jouera en Argentine l’année suivante. Capable de jouer récupérateur ou meneur de jeu, voire défenseur, très fin technicien, il est de tous les gros matches amicaux cette année-là, contre la RFA (1-0), l’Argentine à Buenos Aires (0-0) et le Brésil à Maracana (2-2) et devient champion de France avec Nantes. Il revendique fièrement l’engagement de son père à un moment où la question des harkis échauffe l’Hexagone. Alors qu’il semble sur le point de jouer la Coupe du monde en Argentine, des problèmes cardiaques l’obligent à arrêter une première fois la compétition. Transféré de Nantes à Bordeaux, il s’effondre à l’entraînement en avril 1980.

Parmi les autres Bleus nés en Afrique du Nord, fils de colons ou musulmans, il y a Abderrahman Ibrir, gardien de but né à Dellis (Algérie) en 1919 et titulaire six fois en 1949-50. Mais aussi Alexandre Villaplane (Constantine, 1906), Charles Bardot (Clauzel, 1904), Ali Benouna (Algérie, 1907), Emmanuel Aznar (Sidi Bel Abbès, 1915), Jean Bastien (Oran, 1915), Kader Firoud (Oran, 1919), Ahmed Mihoubi (Algérie, 1924), Mustapha Ben M’Barek (Casablanca, 1926), Abdesselem Ben Mohammed (Maroc, 1926), Abdelaziz Ben Tifour (Hussein-Dey, 1927), , Abderrahman Mahjoub (Casablanca, 1929), Saïd Brahimi (Algérie, 1931), Bernard Rahis (Blida, 1933), Khennane Mahi (Mascara, 1936), Jean Baeza (Alger, 1942) et, plus récemment, Serge Chiesa (Casablanca, 1950), Jean-Paul Bertrand-Demanes (Casablanca, 1952), Farès Bousdira (Tahar, 1953), Christian Lopez (Aïn Temouchent, 1953), Gérard Soler (Oujda, 1954), Jean-François Larios (Sidi Bel Abbès, 1956), Philippe Anziani (Bône, 1961) ou William Ayache (Alger, 1961).

France-Afrique, octobre 1954

Le tout premier match de l’équipe de France contre une équipe africaine ne figure pas dans les statistiques. Il date du 7 octobre 1954 et oppose, dans l’ancien Parc des Princes, les Bleus à une sélection d’Afrique du Nord (3). Dans cette dernière figure Larbi Ben Barek. Il a quarante ans et profite de cette rencontre pour se rappeler au bon souvenir des sélectionneurs, qui ne l’ont plus appelé depuis six ans. Avec Zitouni, Ben Tifour et Mahjoub, il marque un but et contribue à la victoire des Nord-Africains (3-2) contre une équipe de France qui aligne Remetter, Jonquet, Vincent, Kopa et Ujlaki. Quelques jours plus tard, le 16 octobre, Larbi Ben Barek est sélectionné avec les Bleus pour affronter le nouveau champion du monde allemand à Hanovre. Ce sera la dernière cape de celui qui fut surnommé la Perle noire et qui reste le sélectionné le plus âgé de l’histoire de l’équipe de France. Les Bleus l’emportent 3-1 à la surprise générale. Le 1er novembre, ce sera la Toussaint rouge et le début de la guerre d’Algérie, qui marquera le début de la décolonisation française au Maghreb.

Le tout premier match de l’équipe de France contre une équipe africaine ne figure pas dans les statistiques. Il date du 7 octobre 1954 et oppose, dans l’ancien Parc des Princes, les Bleus à une sélection d’Afrique du Nord (3). Dans cette dernière figure Larbi Ben Barek. Il a quarante ans et profite de cette rencontre pour se rappeler au bon souvenir des sélectionneurs, qui ne l’ont plus appelé depuis six ans. Avec Zitouni, Ben Tifour et Mahjoub, il marque un but et contribue à la victoire des Nord-Africains (3-2) contre une équipe de France qui aligne Remetter, Jonquet, Vincent, Kopa et Ujlaki. Quelques jours plus tard, le 16 octobre, Larbi Ben Barek est sélectionné avec les Bleus pour affronter le nouveau champion du monde allemand à Hanovre. Ce sera la dernière cape de celui qui fut surnommé la Perle noire et qui reste le sélectionné le plus âgé de l’histoire de l’équipe de France. Les Bleus l’emportent 3-1 à la surprise générale. Le 1er novembre, ce sera la Toussaint rouge et le début de la guerre d’Algérie, qui marquera le début de la décolonisation française au Maghreb. Les exilés du FLN

Le 14 avril 1958 est une date fondatrice pour le football algérien. Ce jour-là, trois internationaux français qui venaient d’être sélectionnés pour la Coupe du monde en Suède, les monégasques Mustapha Zitouni, Abdelaziz Ben Tifour et le Stéphanois Rachid Mekhloufi, quittent la France avec six autres footballeurs nés en Algérie en traversant la frontière en direction de la Suisse et de l’Italie (3). Ils arrivent à Tunis, siège du gouvernement provisoire de la république algérienne (GPRA) et forment, avec une vingtaine d’autres joueurs, l’équipe du FLN. La fédération française obtient alors de la FIFA l’annulation des contrats professionnels et l’interdiction aux pays membres d’accueillir l’équipe du FLN et d’organiser des rencontres contre elle. En quatre ans, les rebelles algériens joueront pourtant une soixantaine de matches contre des clubs soviétiques, hongrois, tchèques, roumains, yougoslaves, marocains et tunisiens. Aucun des trois internationaux français ne portera le maillot bleu par la suite.

(1) Étonnamment, nous n'avons identifié aucun natif de Tunisie...

(2) Lire l’article de Faouzi Mahjoub, "La saga du ballon rond", sur le site de Jeune Afrique.

(3) Le contexte de ce match est raconté en détail par Yvan Gastaut dans son article "France-Afrique du nord" sur le site wearefootball.org.

(4) Lire l’article "1958, les ambassadeurs de la révolution algérienne", de Françoise Escarpit dans l’Humanité du 6 octobre 2001.